第34回「健康と経営を考える会」定例会開催レポート

「健康と経営を考える会」第34回定例会(会員のみ参加)を、5年ぶりに会員企業の会議室(花王本社会議室 中央区)を会場として12月18日(水)開催いたしました。

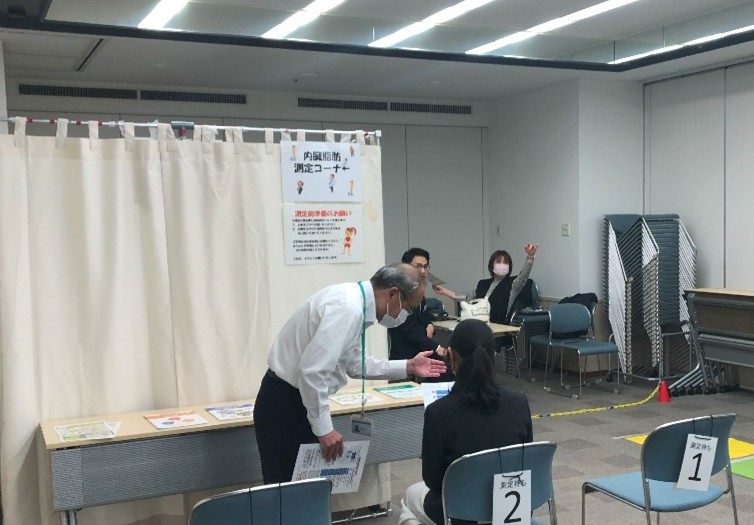

今回は、講演開始前に花王株式会社のGENKI-wellサービス測定体験会として、「歩行基礎力測定」と「内臓脂肪測定」を行いました。

花王株式会社人財戦略部門健康開発推進部長 GENKIプロジェクトリーダー 兼

花王健康保険組合常務理事 守谷様 講演

花王グループの健康経営と健保経営 やってよかった健康経営 これからどうする健保経営

花王(株)は、健康経営銘柄9回取得、花王健康保険組合は、2024年10月30日「健康保険組合等加入者の予防・健康づくり功績者厚生労働大臣表彰」を受賞した。

花王は、社内での健康経営の位置づけとして、①パーパス、②ESGコミットメント、③人財戦略のフレームワークの中に、健康にかかわる要素が入っている。そのため、健康経営推進を行いやすい環境にある。

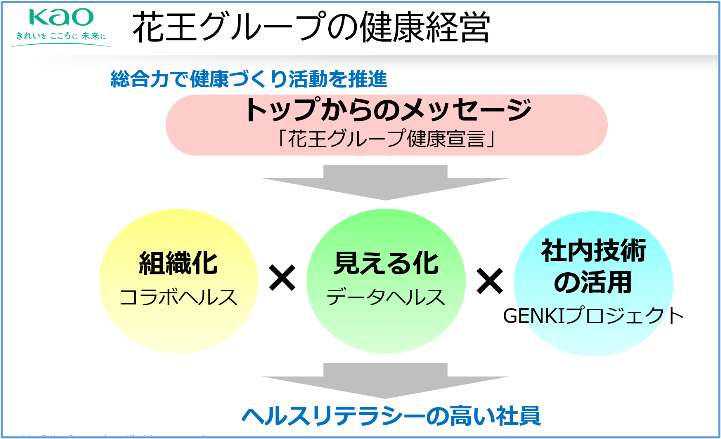

花王グループの健康経営は、総合力で健康づくり活動を推進している。それは、組織化×見える化×社内技術の活用で、ヘルスリテラシーの高い社員を目指している(図1)。

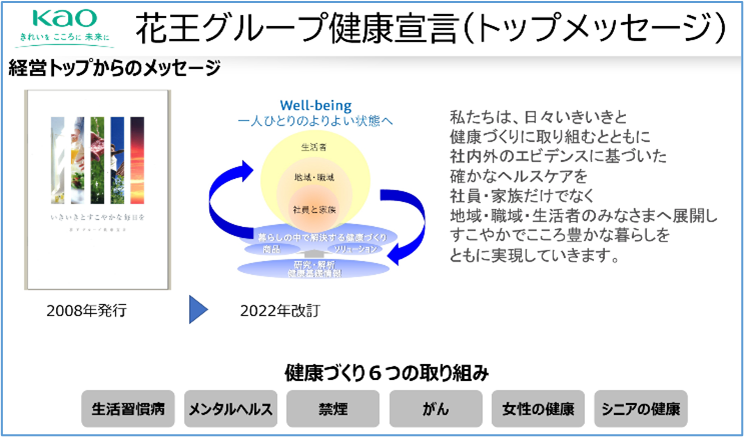

花王グループの健康宣言は、会社と健保が社員の健康に積極的に関わること、管理職のマネジメントとして部下の健康を支援することを明記した。2022年の改訂では、社員と家族の取組み・好事例を地域・職域にも展開することとした。また、生活習慣病、メンタルヘルス、禁煙、がん、女性の健康、シニアの健康の6つの取り組みを行っている(図2)。

健康経営を推進する会議体は、保健スタッフ会議・保健指導検討会・メンタルヘルス会議・健康白書勉強会がある。

毎年、会社と健保双方で健康データ集計を行う。健康情報集計の意義は、健康データの経年変化把握、過去・健康推進取組みの確認、経営者へ健康関連情報の説明を行いやすいことにあり、健康白書として毎年まとめている。

花王を支える3つの健康指標には、「①健診有所見者の再検査受検率96.0%」、「②糖尿病ハイリスク者の治療継続率87.1%」、「③特定保健指導実施率:社員75.2%・全加入者65.8%」がある。これらは多くの勧奨を必要し、花王の様々な取り組みを支える重要なものとなっている。

高年齢化する健保が行うべき施策として、「自分の健康は自分で経営する視点」を持ち、「卒業後も自己管理できること」と捉え、更なる重症化予防≠適正医療、ロコモ、フレイル・オーラルフレイル対策、前期高齢者支援も必要だと考えている。

厚生労働省保険局 佐藤保険課長 講演

第3期データヘルス計画と後期高齢者支援金の加算・減算制度について

生産年齢人口減少による日本経済縮小は大きな課題となっている。2040年には、団塊ジュニア世代が65歳となる。そのため、「65歳で高齢者という考え方を変える」「65歳でも健康な生活を送る」よう、企業も個人も意識改革が必要となる。また、健康保険組合での意識づくり、保健活動、予防活動が重要になると考える。

単身の方が増えている中、人口が増える高齢者を支えることも重要となる。「いかに支えるか」ということよりも、健康寿命を伸ばすことは、本人だけでなく、周囲の支え・労力を減らす上でも大変重要となる。また、社会保障料抑制のためには、「効率化・適正化」「患者の自己負担増」「健康な生活を送れる環境づくり」推進が社会として健全と考えている。

女性については、正社員比率がかつては結婚・出産時に退職するM字カーブとなっていたが、今はL字カーブ(正社員から結婚・出産時に正社員を辞めパートタイムとして戻る)となっている。女性が活躍できる社会を作り、日本経済を活性化させるため、対応が重要と考える。

高齢の方については、現在、65歳~69歳50%、70代前半33%が働いている。「働く意欲のある方は働ける社会を作る」ことは重要と考える。そのための環境整備を進めつつ、企業には様々な形で協力いただけるよう考えている。

データヘルス計画について、作り方がわからない健康保険組合に対するサポートや、医師によるアドバイスを行っている。健康と経営を考える会所属の健康保険組合のデータヘルス計画は濃密で実効性があり取組みが進んでいると、この会に期待する言葉があった。

健康経営・データヘルスに熱心に取り組む会員団体の方50名にご参加いただき、盛況のうちに閉会となりました。